機械など複雑な道具のような物は書く事がたくさん出てきます。マニュアルも分厚い本のようですからね。一方、今回の題材である風鈴はほとんど説明する事がありませんし、記事も短いです。しかし、このような単純な物にしか無い良さというのもたくさんあります。身近にある何気ない一品一品について思いを巡らせてみると、新たな発見があるかもしれません。

江戸風鈴(小丸型・花火)

風鈴が欲しくなったのは去年の事。きっかけは覚えていませんが、こういった小物に急に惹かれる時があります。いつものように便利なネットで調べてみると…すぐに思い描いていた物が出てきました。私のイメージにあるのは「江戸風鈴」と呼ばれるらしい。通信販売もしているようでしたが、幸運にも自転車で行ける距離の百貨店に売られている事が書いてありました。地方都市なんで、ネットで興味のある物が見つかっても商品を置いてあるお店なんてほとんど無く、実物を見ないまま注文する事がほとんどです。こんなケースは非常に珍しいですし、是非どんな感じか見たいので行ってきました。

百貨店なんてめったに行く所ではありません。小さい頃、母親と1階を歩いていた記憶はあるのですが…あれはどんな用事だっけかな。さて、風鈴を求めて上の階へ昇っていきます。建物が古く、近々立て直される予定ですが、何だか懐かしいような気もします。近代的な整然とした空間とは違う、少し乱雑でも温かみのある空気。風鈴は雑貨関係の売り場にたくさん展示してありました。何十個もの風鈴が頭上で涼しげな音色を奏でています。様々な絵柄があるので一個一個見ているうちに首が痛くなってきました。ネットで見たほどたくさんの種類は置いてありませんでしたが、一番夏っぽかった花火の絵柄に決定。店員さんに「これ下さい。」というと、同じ絵柄でも音色が違いますよ、との事。実際にやって見せてくれましたが確かに違う。手作りなんでこのような所に差が出るのが面白いです。

再び首を痛くしながら音が高めの一個を決定、持って帰りました。それがこちらの一品です。

ガラスの部分をおっきくしてみるとこんな様子。絵は内側から塗られていて、何とも素朴な色合いがかえって目新しい感じです。

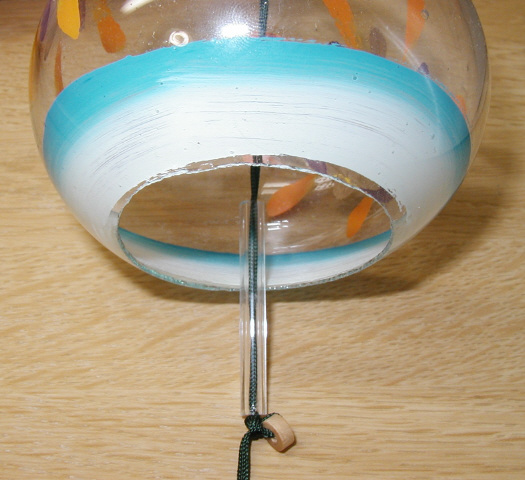

下の方から見るとこんな感じ。紐に付けられている部品が本体に当たる事により音が鳴ります。結構強い風が吹かないと鳴りません。あまりに鳴りすぎるとうるさいだけなのですが、もうちょっと弱い風でも当たるくらいの方が良かったかな。

切り口がギザギザになっていますが、これは擦れた時にも音が鳴るようにするためだそうです。雑なようにも見えますが、逆にこのようにするのが難しいらしいです。どうやって作ってらっしゃるんでしょうね。

今回はこれでおしまいです。最後に風鈴の音色をお送りします。手で揺らしているため、やや不自然で音が小さいのですが良かったらどうぞ。

第12回へ